국내 모바일 솔루션이 글로벌 보안시장을 이끌기 위한 방법이 없을까. '항상 위기는 기회가 된다'고 생각한다. 기존 '모바일 디바이스 관리'(MDM) 기반 '엔터프라이즈 모바일 통합 관리'(EMM)가 아닌 '모바일 애플리케이션 보안 및 관리'(MAM) 기반 EMM으로 솔루션을 재편하면 된다는 주장이 심심찮게 나오고 있다.

국내의 경우 'Android Enterprise' 플랫폼 이용 강제에 큰 영향을 받는다. 그러나 외산 솔루션은 처음부터 국내 기업이 요구하는 보안사항과 관리적 요소를 충족하기 어려웠다. 실제로 국내 시장에서 운영되는 MDM 가운데 외산 솔루션은 극히 일부분이라는 점이 이를 잘 보여 준다.

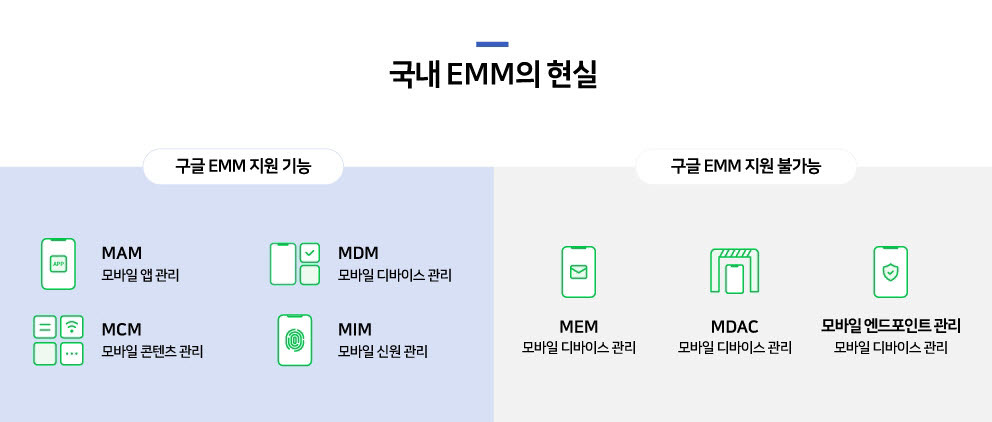

만일 구글 EMM 플랫폼이 허용하는 개인정보 보안 수준을 준수하면서 국내 기업이 지금까지 누릴 수 있었던 '국내 기업 운영에 특화된 기능'인 모바일 출입통제 관리(MDAC), 모바일 이메일 관리(MEM), 모바일 엔드 포인트 관리를 변함없이 제공할 수만 있다면 오히려 글로벌 EMM 진출에 디딤돌이 될 수 있다. 즉 과거보다 더 넓은 시장 공략이 용이하다. 거기에 부가적으로 기존 '디바이스 관리자'(DA) 방식 MDM의 단점인 디바이스 및 앱의 과도한 권한 수집과 민감한 개인정보 이용 권한에 대한 제거도 가능하다. 따라서 임직원의 거부감 때문에 도입을 고민하던 기업 입장에서는 EMM 도입·적용이 현재보다 수월해진다.

기존 MDM에서 MAM은 핵심 기능이 아닌 보조 기능에 가까웠다. 앞으로는 서비스 기준이 MAM 중심으로 변경돼야 한다. 또 국내에서는 모바일 디바이스를 통한 정보 유출 차단을 기준으로 MAM을 운영했다. EMM에서는 BYOD 환경에서 문제가 되는 '개인 영역'과 '업무 영역'이 완전히 분리 관리가 가능하도록 변경해야 한다. 요약하면 기존 국내 MAM에서 앱 기반의 보안·관리를 수행했다면 EMM에서는 개인·업무에 대한 영역 기반의 보안·관리로 변화하는 것이다.

이와 함께 국내 시장의 특수성을 고려해 OS EMM 플랫폼에서 빈약한 이력·통계 등과 같은 다양한 관리 기능, 모바일 출입통제 관리 등을 어떤 방식으로 구현할지 깊이 고민해야 한다. 해당 기술을 구현하지 못할 경우 적어도 국내 시장 경쟁에선 뒤처질 수밖에 없다.

이와 함께 변화할 모바일 컴플라이언스에 미리 대비해야 한다. NIS의 '공공기관 모바일 업무 활용에 대한 보안 가이드라인', 금융감독원의 '금융감독원에서 제공하는 스마트워크 정보보호 가이드라인' 등 기존에 준수했던 컴플라이언스들은 MDM 및 DA 방식에 맞춰져 있다. 그렇기 때문에 안드로이드 및 ABM 변화 양상에 맞게 개편될 컴플라이언스도 함께 준비해야 한다.

OS EMM 플랫폼 강제화는 단순히 보안 솔루션을 운영하는 앱이 달라지는 것 이상의 의미를 띤다. 국내 EMM은 MDM 기능을 중점으로 모바일출입통제(MDAC)까지 확장하는 EMM으로 발전했다. 안드로이드 엔터프라이즈 플랫폼 강제화로 DA 권한이 제한되고 구글이 허락하는 수준까지 보안 정책이 적용된다면 지금까지 국내 기업이 경험하고 요구해 온 수준을 충족시킬 수 없다. 국외의 경우 MAM(APP·관리)을 중심으로 보안보다는 업무 생산성 향상에 초점을 맞춰 왔다. 따라서 공공·금융 등 컴플라이언스에 집중해 온 국내 MDM 제조사 대부분이 따라가기 버거운 게 사실이다. 국내 모바일 솔루션이 '개인정보 보호'라는 전 세계적 보안 동향에 올라타 시대적 흐름을 이끌기 위해서는 '기존 MDM 기반 EMM'이 아니라 'MAM 기반 EMM'으로 솔루션이 재편돼야 한다는 목소리가 나오는 이유다.